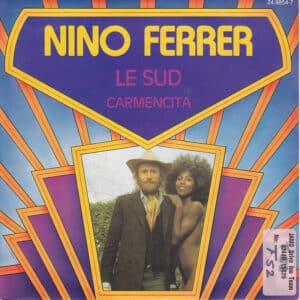

Il existe des chansons qui dépassent leur simple mélodie pour devenir des paysages sonores, de véritables cartes postales musicales. Le Sud de Nino Ferrer en est l’exemple parfait.

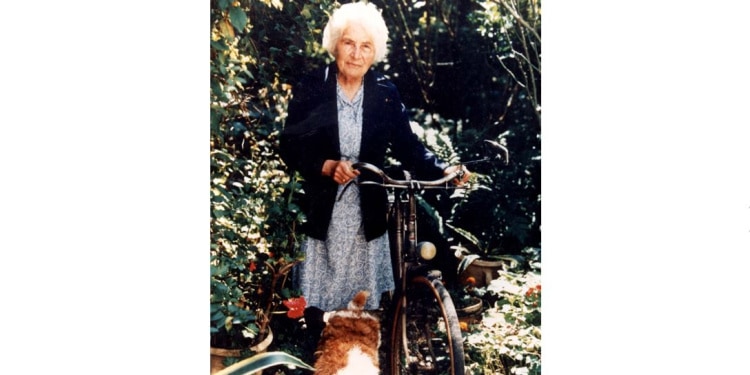

Né à Gênes en 1934, Nino Ferrer n’était pas occitan de naissance, mais c’est dans le Lot qu’il trouva son refuge, son inspiration et son havre de paix. De cette terre, il a su capter la lumière, la douceur et l’âme pour les transformer en notes.

Une déclaration d’amour au Sud-Ouest

Plus qu’une chanson, Le Sud est une lettre ouverte à une région baignée de chaleur et de sérénité. Ferrer y décrit une nature généreuse : collines dorées, rivières qui serpentent, champs gorgés de soleil, et un ciel vaste où le temps ralentit. Cette peinture musicale reflète la quiétude des villages lotois, leurs places ombragées et leurs marchés colorés.

La naissance d’un classique

Composée dans les années 1970, la chanson s’inspire directement de la vie de l’artiste dans son domaine de Montcuq, où il s’était retiré pour fuir la pression médiatique. Dans cette bulle de calme, entouré de ses chevaux et de ses proches, Ferrer compose ce qui deviendra l’un des plus grands succès de la chanson française. Ce morceau devient vite un classique, traversant les frontières et les générations.

Un art de vivre célébré en musique

À travers Le Sud, c’est une philosophie simple du bonheur qui s’exprime : savourer l’instant, aimer la terre qui nous nourrit, partager des repas et des rires sous le soleil d’Occitanie. La chanson invite à ralentir, à se reconnecter à la nature et à retrouver l’essentiel. Elle résonne comme un antidote à la frénésie moderne.

Un héritage vivant dans le Lot

Dans le Lot, Le Sud n’est pas seulement une chanson que l’on écoute, c’est un symbole identitaire. On l’entend dans les fêtes de villages, les bals d’été, ou encore au détour d’une rue animée. Elle fait partie du patrimoine sonore local, évoquant pour chacun un souvenir d’enfance, une balade, un moment heureux. Son influence dépasse la musique : elle inspire encore peintres, photographes et écrivains amoureux du Sud-Ouest.

Une œuvre qui traverse le temps

Presque un demi-siècle après sa création, Le Sud reste intemporel. Ses paroles et sa mélodie continuent d’ouvrir les fenêtres sur une Occitanie idéalisée, lumineuse et chaleureuse. Nino Ferrer a offert, à travers ce chef-d’œuvre, un miroir fidèle aux couleurs, aux senteurs et aux sensations du Sud. Comme un rayon de soleil au creux d’une vallée, cette chanson continue de réchauffer les cœurs.